画像引用:Instagram

最近格闘技ファンの友人に教えてもらった堀鉄平さんという方。

この人すごい経歴の持ち主で格闘家・弁護士・不動産投資家・経営者・YouTuberと幅広いフィールドで活躍しています。

私が1番驚いたのはあの朝倉兄弟を発掘し格闘家への道を切り開いたのが堀鉄平さんだということ😲

ときには試合のセコンドに付くほど信頼関係が厚く、朝倉兄弟は堀さんのことを恩師と慕っているそうです。

今回は多彩な才能を持つ堀鉄平さんについてまとめていきます。

弁護士としての堀鉄平、格闘家としての堀鉄平といった感じで堀さんが持つ一面をそれぞれ紹介していきますね🙌

- 弁護士としての堀鉄平*闘うことへのこだわりを持つ弁護士

- 不動産投資家としての堀鉄平*弁護士経験を活かして30憶もの利益を生む

- 格闘家としての堀鉄平*弁護士をやりながら格闘技のプロに

- YouTuberとしての堀鉄平*弁護士や投資の経験を活かして役立つ情報を配信

- まとめ

弁護士としての堀鉄平*

闘うことへのこだわりを持つ弁護士

堀鉄平さんは弁護士法人マーシャルアーツを起業し、自身も弁護士として100社を超える企業の債権回収や顧問などを務めてきました。

現在は弁護士法人をパートナー弁護士に任せているそうですが、2009年にマーシャルアーツを立ち上げてから現在まで堀弁護士が大切にしている「最後まで依頼者のために闘う」という思いは受け継がれていようです。

堀弁護士によると、この「闘う」という理念には「己の心との闘い」も含まれているのだそう。

そのためマーシャルアーツのアソシエイトたちは入所後3年間は法律相談の交渉術を実地で教え込まれ、独り立ちした後にパートナー弁護士と同じくらいの案件が割り当てられます。

多くの法律事務所では、弁護士経験10年前後でパートナーに昇格することが一般的なので、マーシャルアーツのアソシエイトたちにとっては少し厳しい環境かもしれませんね💦

ですがその分マーシャルアーツの弁護士たちは成長が早く、タフで優秀なのでだそう。

とあるインタビュー記事で堀弁護士が自負していました。

画像引用:弁護士法人 Martial Arts (マーシャルアーツ) | Attorney’s MAGAZINE Online

画像引用:弁護士法人 Martial Arts (マーシャルアーツ) | Attorney’s MAGAZINE Online

堀弁護士が格闘技のプロ選手になろうと考えていた頃、格闘家の先輩から「リングに上がるなら命がけでやれ」と言われたそうです。

そしてこれは弁護士にも同じことが言えるだろうと堀弁護士は思ったとか。

「何のために弁護士を目指したのか、そこに立ち返り、どんな依頼も受けた以上、命がけでやる。」堀弁護士が若い弁護士たちに伝えたいというこの言葉からは闘うことへのこだわりが感じられます。

弁護士法人マーシャルアーツの事務所概要

【名称】弁護士法人Martial Arts (マーシャルアーツ)

【開設日 】2009年(平成21年)3月18日

【取扱分野 】

①各種契約書作成、人事労務、会社法案件等の企業法務

②大企業のための少額債権回収

③不動産、遺産相続、交通事故、借金問題、離婚問題等の一般民事事件

④家族信託や相続税節税スキーム等を駆使した相続の事前対策

【代表弁護士 】 堀鉄平(57期)、齋藤拓(68期)

【弁護士数 】9名

【事務所スタッフ数 】 90名

【連絡先】

◆ 東京本店(第一東京弁護士会所属)

〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-17 Martial Arts タワー

電話番号:03-3505-5333 FAX番号:03-3505-5334

◆福岡支店(福岡県弁護士会所属)

〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町2番1号 博多座・西銀再開発ビル6階

電話番号:092-402-0933 FAX番号:092-402-0934

不動産投資家としての堀鉄平*

弁護士経験を活かして30憶もの利益を生む

堀鉄平さんは弁護士の経験を活かして不動産投資で7年間で30億円もの売却益を生みだしました。

一般的な不動産投資家の場合は、既存の建物を購入して投資に回すという手法のため業者利益が発生しますが、堀さんは一人デベロッパーとして自分で土地購入から建設を行い業者の利益分を自分の儲けとしました。 この方法で不動産投資家としての成功をおさめます。

画像引用:弁護士堀鉄平の不動産投資塾

画像引用:弁護士堀鉄平の不動産投資塾

そしてこの手法や不動産投資のノウハウを惜しみなく伝授している場が「堀塾」です。

堀塾は投資の勝ちパターンを学ぶ場。堀さんの極意を直に学ぶことができます。

画像引用:堀塾

全6回の基礎講座では、投資哲学から投資戦略・税務対策まで堀鉄平さんの経験をもとに講義が行われ、塾生だけのオンラインサロンでは投資案件や金融機関の情勢など有益な情報交換が行われています。

全国に塾生がいるみたいで、塾生からの評判は高かったです!

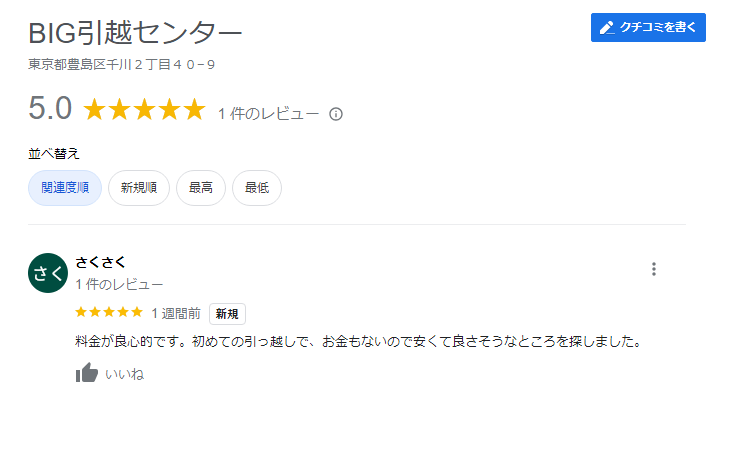

【堀塾の口コミ】

堀塾に入るまでは、岡山で不動産賃貸業の実績を出していたので、ある程度の自信を持っていました。

しかし、堀塾に入塾して塾生さんのレベルの高さや、マインドの強さや行動力に衝撃を受けました。 今まで岡山では体験したことがないような金額の事業や投資に度肝を抜かれました。 レベルが違いすぎて自分はまだひよっこ投資家なんだということを痛感した次第です。

堀塾さんの一番のテーマは「一人デベロッパーの養成」なので、その塾生としては基本的に自分で考えて行動することが大切だと思い、自分で出来る事は大体自分でやっていました。

とはいっても、初めての事で判断に困ったときには堀塾の営業担当の方に質問してサポートをして頂きました。

堀塾に入塾すると、専門の担当者がついてくれて、困ったときやトラブルの時は相談にのってもらえます。 また、堀塾に入ると一人デベロッパーに必要なチームを紹介してもらえるので、一人では解決の出来ない問題も、チームのメンバーに相談して解決していくことができました。引用:塾生の声│安島さん

格闘家としての堀鉄平*

弁護士をやりながら格闘技のプロに

画像引用:RINGS

堀さんは学生時代から「格闘技をやりたい」という思いを抱いていたこともあり、司法試験に合格した後ブラジリアン柔術の道場に通い始めたそうです。

そして柔術のアマチュア時代に総合格闘技大会THE OUTSIDERのイベントの募集を見つけて、自分で応募したことをきっかけに本格的に格闘技界へ進出します。

第1戦では法曹界の最強戦士との触れ込みで出場し、試合開始早々に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。

その後も数々の大会に出場し、2011年5月からはRINGSとプロ契約をしてプロ格闘家として活躍しました。

2018年7月の試合を最後に現役引退。プロ・アマ通算13勝10敗1分という戦績。

格闘技ファンの友人によると、「多忙な弁護士をやりながらこの成績はすごい!やばいでしょ!」と絶賛していたので当時のファンからも賞賛されていたと思います💪

YouTuberとしての堀鉄平*

弁護士や投資の経験を活かして役立つ情報を配信

堀鉄平さんは弁護士や投資の経験を活かして「堀塾ちゃんねる」の名でYouTubeを運営しています。

現在のチャンネル登録者数は8.74万人。

不動産投資や法律問題など知って得する情報、そして格闘技について発信しています。

友人に勧められて私も見ましたが、、、面白かった😊

投資の動画は投資初心者の私でもなるほどと理解しやすい内容で勉強になるし、格闘技の動画は朝倉兄弟とのコラボやRIZINのことなど格闘技ファンにはたまらない内容が配信されていました。

有益な情報が多数アップされているので、投資に興味のある人や格闘技ファンの人におすすめです!

まとめ

今日は弁護士、マーシャルアーツ代表、不動産投資家、格闘家、YouTuberと多彩な顔を持つ堀鉄平さんについて紹介しました。

ただの弁護士じゃないってところが本当にすごい。。。これだけタフな人ってそう多くないですよね。

だからこそ憧れるな~朝倉兄弟が慕う気持ちも分かります。

冒頭で“堀さんが朝倉兄弟を発掘し格闘家への道を切り開いた“と紹介しましたが、上京しない?と誘って終わりではなく、練習ができる環境を用意したり、下積み時代に一緒にティッシュ配りをしたりと、できる限り二人の側で成長を見守ってきたそうです。

今もお互いを尊重し合える関係なのは、こうして下積み時代から信頼関係を築いてきたからなのでしょう!素敵な関係ですよね😉

そして堀鉄平さんがいかに良い人なのかが分かります。

きっとマーシャルアーツの弁護士時代も多くの人から信頼されていたことでしょう!

これからも多様なフィールドで活躍してくれると思います。

次はどんなことやってくれるのでしょうか?

今後の堀鉄平さんの活躍も楽しみです(^^)v